Re: bux t. brawler - Sein Filmtagebuch war der Colt

Verfasst: Mo 28. Jul 2025, 15:27

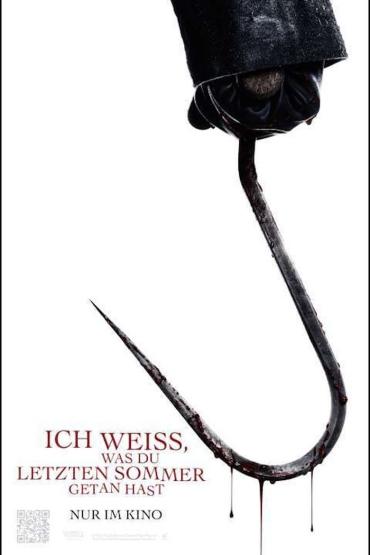

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast (2025)

„Es gibt viele Parallelen zu 1997.“

Als alter Jason/Michael/Freddy-Schlitzerkino-Freund konnte ich dem von Wes Craven mit „Scream“ angestoßenen Slasher-Revival in der zweiten Hälfte der 1990er einiges abgewinnen, fand somit „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ und „Düstere Legenden“ gar nicht verkehrt. Teil 3 der nachtragenden Letzter-Sommer-Reihe allerdings war eine aufs Jahr 2006 datierende Direct-to-DVD-Produktion, die nicht weiter der Rede wert ist. Dies befand man offenbar auch bei der Planung dieses Legacy-Reboots des dritten Teils, der an dessen Stelle tritt. Will sagen: Dieser dämlicherweise genauso wie Teil 1 betitelte Film von Nachwuchs-Regisseurin Jennifer Kaytin Robinson („Do Revenge“) ist der neue Teil 3 – und dankenswerter kein Streaming-Produkt, sondern ein echter Kinofilm aus dem Sommer 2025.

„Ist das nicht nostalgisch?“ – „Nostalgie wird überbewertet.“

Immobilienmogul Grant Spencer (Billy Campbell, „Bram Stoker's Dracula“) hat zusammen mit dem Bürgermeister dafür gesorgt, dass die Erinnerung an den serienmordenden alten Fischer aus dem Jahre 1997 weitestgehend aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen wurde, schließlich sollen die Grundstückspreise im Küstenstädtchen Southport, North Carolina, wieder anziehen und der Ort wieder für den Tourismus attraktiv werden. Doch die Ereignisse scheinen sich nach der Verlobungsfeier Danicas (Madelyn Cline, „Outer Banks“) mit Grants Sohn Teddy (Tyriq Withers, „Tell Me Lies“) am 4. Juli zu wiederholen: Zusammen mit ihren Freundinnen und Freunden Ava (Chase Sui Wonders, „Bodies Bodies Bodies“), Milo (Jonah Hauer-King, „Arielle, die Meerjungfrau“) und Stevie (Sarah Pidgeon, „Gotham“) unternehmen sie einen nächtlichen Ausflug mit dem Jeep und halten nahe einer Kurve. Der unter Rauschmitteleinfluss stehende Teddy albert auf der Küstenstraße herum, weshalb ein heranfahrendes Auto auszuweichen versucht und durch die Leitplanke hindurch in die Tiefe stürzt, wobei der Fahrer sein Leben lässt. Die Clique fürchtet, durch diesen Unfall massive Probleme zu bekommen und vereinbart Stillschweigen. Ein Jahr später leben Danica und Teddy getrennt; in Wyatt hat sie einen neuen Verlobten und lädt zur Brautparty, in deren Rahmen sie eine Glückwunschkarte anonymen Verfassers erhält, in der nichts außer der beunruhigenden Nachricht „I know what you did last summer“ steht. Von diesem Moment an kann sich die Clique ihres Lebens nicht mehr sicher sein, denn der in Ölkleidung gehüllte und mit Enterhaken und Harpune ausgestattete, Rache nehmende Fischer scheint zurück zu sein – und macht unerbittlich Jagd. Doch wer steckt wirklich dahinter? Danica, Ava & Co. beginnen, sich mit ihrer Tat und den Folgen auseinanderzusetzen und nehmen unter anderem Kontakt zu Julie James (Jennifer Love Hewitt) und Ray Bronson (Freddie Prinze Jr.) auf, den Überlebenden der Mordserie 1997…

„Machst du auch noch deine Skincare-Routine, wenn jemand stirbt? Die Antwort lautet: Ja!“

Es ist durchaus eine Wohltat, mal wieder einen klassischen und doch brandneuen Slasher im Kino zu sehen: Verantwortungslos handelnde Jugendliche, die sich auch mit den Konsequenzen konfrontiert inadäquat verhalten und denen es daraufhin an den Kragen gehen soll. Die Bande um die hassenswerte Möchtegern-Beauty-Queen Danica, die in einem luxuriösen Anwesen in ihrer pinken Glitzerwunderwelt lebt, besteht aus schablonenhaften Figuren ohne jeden Tiefgang, was hin und wieder etwas schade, nichtsdestotrotz aber nun einmal ein Subgenre-Standard ist. Vom Kinosessel oder dem heimischen Sofa aus wünscht man ihnen also die Pest an den Hals und erschrickt sich vor sich selbst, wenn sie dann tatsächlich blutig niedergemetzelt werden (es sei denn man ist eine Gorehound und feiert gerade das). Durch die bald als unangemessen empfundene Brutalität des Schlitzers erwischt man sich dabei, sich doch auf die Seite der Verfolgten zu schlagen und schlägt die Hände überm Kopf aufgrund ihres dämlichen Verhaltens in diversen Gefahrensituationen zusammen. So weit, so typisch, so schön.

„Ich geb' dir den Code zu meinem Krypto-Wallet!“

Leider – und damit bekommt dieser Film dann auch rasch größeren Probleme mit seiner inneren Logik – tötet die Racheinstanz hier auch völlig Unschuldige, wodurch die Sympathie doch ziemlich rasch zu den Twens übergeht. Diese werden von Flashbacks an die schicksalhafte Nacht geplagt; ihr Publikum bekommt es mit billigen False Scares zu tun, aber eben auch mit gut inszenierten und atmosphärisch stimmigen Terrorszenen sowie einem spannenden Whodunit? inklusive falscher Fährten. Von der Polizei braucht die Clique keine Hilfe zu erwarten, denn die ist voll auf Kurs des Bürgermeisters und des Immobilienfuzzies. Dies verleiht dem Film eine ähnliche Autoritäts- und Kapitalismuskritik wie sie einst in „Der weiße Hai“ transportiert worden war und sich durch diverse Bereiche des Horrorgenres zieht. Was 1997 geschah, wird für die Zuschauerinnen und Zuschauer vor allem von True-Crime-Podcasterin Tyler (Gabbriette) aufgedröselt, die sich vorher dem gleichgeschlechtlichen Sex mit Ava auf dem Flughafenklo hingegeben hatte – ein bisschen bi schadet nie.

„Jetzt hab‘ ich stressbedingten Haarausfall...“

Das Danica-Äquivalent aus Teil 1, Helen Shivers, erscheint Danica surreal in einem Traum, womit Sarah Michelle Gellar ihren Gastauftritt erhält. Die Rollen der weiteren 1997er-Veteranen Julie und Ray fallen größer aus. Kunststück: Im Gegensatz zu Helen leben sie ja noch. Doch, hier ist schon viel Schönes für Freundinnen und Freunde des gepflegten ‘90er-Slashs bei, inklusive Zitaten aus den Vorgängerfilmen (vom Grundsujet abgesehen u.a. der durchgeknallt wirkende Trinker innerhalb der Clique) und all den Verweisen auf eben jenen. Eine echte Überraschung nach „Scream“-Manier birgt die Enttarnung gegen Ende, die mit einer doppelten Wendung einhergeht. Ein bisschen doof ist das alles aber schon auch ein bisschen; und es wird immer doofer, weil der Epilog den vorausgegangenen Wahnsinn ohne Not relativiert und der Film kein Ende findet: Auf den ersten Teil des Abspanns folgt eine weitere Sequenz, die es nicht gebraucht hätte, und schließlich bekommt auch noch Brandy aus der ersten Fortsetzung ihren Gastauftritt.

„Ich sollte anfangen zu trinken!“

So werde ich am Ende das Gefühl nicht los, dass dieser Film mit seinen durchtrainierten Jungs und moppeligen Mädchen, die man uns als Schönheiten verkaufen will (ich will nicht unken, aber ist dieser Cast evtl. der Regisseurin geschuldet?), einen Teil seines verstörenden Potentials ungenutzt lässt und womöglich beim Schnitt in der Postproduktion nicht immer die klügste Entscheidung getroffen wurde, um noch diesen Final-Girl-Aspekt, jene Referenz etc. unterzubringen. Versöhnlich stimmt hingegen Bullys punkige Indie-Nummer „Days Move Slow“ im Abspann.