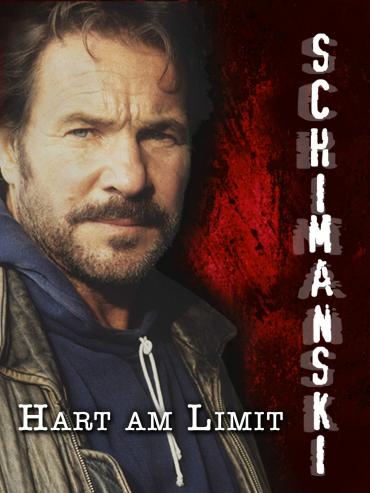

Schimanski: Hart am Limit

„Den kriegen wir!“

Auch die dritte Episode des „Tatort“-Spin-offs „Schimanski“ folgte nur eine Woche nach der vorausgegangenen, konkret: am Sonntag, 23. November 1997 zur besten Sendezeit im Ersten. Am Drehbuch waren diesmal mit Uwe Erichsen, Hartmut Grund und Horst Vocks gleich drei Autoren beteiligt, die Regie übernahm erneut Schimmi-Intimus Hajo Gies.

„Dieser Penner! Der steckt mit der kleinen Schlampe unter einer Decke!“

BKA-Bulle Keller (Henry Hübchen, „Weihnachtsgeschichten“) stürmt mit dem GSG-9 eine Wohnung, um den gesuchten Terroristen Dirk Vogel (Sebastian Koch, „Todesspiel“) festzunehmen. Doch die Aktion geht gründlich daneben: Die Polizei tappt in eine Falle. Vogel ist längst ausgeflogen und hat seinen Häschern eine Bombe hinterlassen, die zwei von ihnen das Leben kostet. Das BKA muss der mit Verhaftung seiner Freundin Uta Maubach (Anica Dobra, „Spieler“) Vorlieb nehmen. Fünf Jahre später wird diese vorzeitig aus der Haft entlassen, vornehmlich aus einem bestimmten Grund: Keller und Konsorten wollen, dass sie sie unwissentlich zu Vogel führt. Dies ist der Düsseldorfer Oberstaatsanwältin Ilse Bonner (Geno Lechner) bewusst, die daher einmal mehr das Duisburger Raubein Schimanski (Götz George) reaktiviert, damit er nicht als Polizist, sondern möglichst verdeckt Maubach vor dem BKA beschützt. Da sie ihm dafür einen neuen Dieselmotor für sein Boot verspricht, sagt Schimanski nach anfänglicher Skepsis zu – und droht, zwischen den Fronten zerrieben zu werden. Ganz allein schafft er’s nicht, weshalb er sich den Polizisten Tobias Schrader (Steffen Wink), mit dem er während seines ersten Einsatzes für Bonner Bekanntschaft machte, zur Hilfe holt. Was und wie viel weiß Maubach? Hat Keller über Recht und Gesetz sowie den Tod seiner Kollegen hinaus womöglich ein weiteres Motiv für seine verbissene Hatz? Und wo steckt er denn nun, der Vogel?

„Schimanski? Dieser abgehalfterte Bulle, dieses Arschloch, dieser Rentner… der keinen Fettnapf auslässt?!“

Gies eröffnet den Fall mit den Ereignissen vor fünf Jahren: Observierung in der Innenstadt, Stürmung der Wohnung, Zuschnappen der Falle, mehrere Tote und Verletzte. Fünf Jahre später hat es Bonner diesmal vergleichsweise leicht, Schimmi zu überreden, der ohnehin wieder Blut geleckt zu haben scheint – wenngleich er zunächst nicht weiß, worauf er sich da eigentlich einlässt. So wird er in eine Verfolgungsjagd auf der Autobahn verwickelt, bevor die komplett bescheuerte Polizei eine tödliche Schießerei in einer Gaststätte provoziert, in der Maubach sich mit Vogel trifft. Dass Vogel daraufhin damit konfrontiert wird, dass seine Männer glauben, Uta habe ihm eine Falle gestellt, macht die Sache für keinen der Beteiligten einfacher (wenngleich gerade dieser Aspekt keine so große Rolle spielen wird wie zunächst angenommen).

„Ich liebe nun mal blasse Frauen.“

Schimanski wird auf dem Polizeirevier zusammengeschlagen, muss später im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen runterlassen, Utas Schwester Regina (Nina Petri, „Zwei Brüder“) wird in seinen Armen erschossen… Hier ist wieder eine Menge los. Dass sich Keller, der auch vor Foltermethoden nicht zurückschreckt, auf einem persönlichen Rachefeldzug befindet, ist früh klar, dass seine Gründe dafür auch familiärer Natur sind, wird sich erst spät herausstellen. Schrader, der wieder dabei ist und mit seiner grundlegenden Verschiedenheit gegenüber Schimanski ein wenig an das ursprüngliche Konzept der Schimanski/Thanner-„Tatorte“ erinnert, wird als Utas Babysitter eingesetzt – und erweist sich als damit überfordert, bleibt aber an Schimanskis Seite und avanciert zum mehr oder weniger nützlichen Sidekick.

„Ihr wart die nützlichen Idioten für die Law-and-Order-Generation."

Welcher Terrorgruppe Vogel und Maubach angehören, bleibt unerwähnt; man erfährt lediglich, dass Vogel mittlerweile mit Japanern zusammenarbeitet. Durch die recht deutlich geübte Kritik, die sich ohne Weiteres auf die RAF übertragen lässt, dürfte eben diese gemeint sein. Ein Hauch Sympathie und Außenseiterromantik schwingen dabei mit, zumal Uta in ihrer seltenen Mischung aus juvenilem, zuweilen Beschützerinstinkte weckendem Verhalten einer- und ihrer durch rabiate, durchsetzungsstarke Aktionen untermauerte Solidarität zu Vogel andererseits einen interessanten Charakter abgibt. Der Showdown findet diesmal in einem Mietwohnungskomplex statt. Humor ist in „Hart am Limit“ rar gesät, dafür umso köstlicher. Schimmi rüpelt, steckt ein, teilt aus, behält die Nerven und verliert sie, liefert also alles, was man an dieser Figur so liebt. Seine Saufszene erhält er erst im Epilog, in der pikanterweise Dieter Bohlens für Chris Norman geschriebenes „Midnight Lady“, das einst für einen Schimanski-„Tatort“ Verwendung fand, in einer deutschen Interpretation Roland Kaisers läuft, von Schimmi aber kurzerhand durch Ernst Buschs „Moorsoldaten“ ersetzt wird.

Fazit: Eine zwar sehr konstruierte, nichtsdestotrotz faszinierende, Bezüge zur damals noch nicht allzu lange zurückliegenden deutschen Nachkriegsgeschichte aufweisende Handlung, mit wohldosierter Action, Härte und der gewohnten Schnoddrigkeit von Gies und seinem Team inszeniert und von einem tollen Ensemble geschauspielert. Ein Fernsehkrimi, nah am Thriller, der den Spagat zwischen Anspruch und Unterhaltung bemerkenswert meistert – und sichtlich Freude daran hat, den Ex-Bullen Schimanski gegen noch aktive Bullen antreten zu lassen.